2020年12月6日に行われたHSK6級試験、それに見事合格したので、ドヤ顔で講釈をたれていきたいと思う。あくまで毛主席ファンクラブなので、いちおうは紅衛兵諸賢に向けた勉強法を書きたいと思っているが、ふつうの中国語学習者にも有益な情報をもたらせる記事にしたい。

そういえば中国語界隈で、HSKがリニューアルして今とは全く違う形になるという噂が流れている。公式もこのことに言及しているから、確かな情報と思う。しかも今年をめどに切り替わるとのこと。だとしたらこの記事は早々に役に立たなくなるのでまったくやる気が無くなるが、為人民服務の精神以て余命幾ばくもない現行HSKに対するはなむけとしよう。

「HSKは何級まであるか、気になりますよね。彼女は?年収は?」などとお寒いことをやってる時間はないので早速、本題に入る。

試験の概要

HSK6級試験はリスニング(35分)・読解(50分)・作文(問題黙読10分・作文35分)の三つからなる。試験時間は130分だが、自由に使えるわけではない。どういうことかというと「読解を40分で終わらせて、あとは作文に時間を割く」、「作文の黙読を早めに終えて書き始める」といったことができない。能力的にできないのではなく、「不可以」の方のできない、つまり許可されていないのである。私は試験を受けてはじめて知ったのでかなり焦った。

試験当日の案内、つまり「始め!」、「ペンを置いてください。問題用紙を回収します」といった号令は中国語で言われるので注意したい。べつにそれほど難しい中国語じゃないけれど、問題は人間。中国人のオバサンが「现在开始啊!!!!!!」とか大音声で叫んでくれるのなら明瞭だが、たいていは日本人が中国語で号令をかける。私が受験した時は20代前半といったところの女性だったが、声が小さすぎて何を言ってるのかわからん。結局、周りの動きをチラ見して合わせることで事なきを得たが、あれはなんとかならんのかね。みなさまも試験を受ける時は周りの聴き取れてる人に合わせよう。アナウンスと違うことをやっているとイエローカードが出されるので注意したい。イエローカードを何回も出されるとRed guardならぬレッドカードが出されて受験中止になりお金の無駄になってしまうようだ。

成績はそれぞれ100点の合計300点で評価される。作文は1問としてカウントされるため、1問で配点が100というコワイ部分だが、基本のルールができていれば合格点に達するだろう。詳しくは下で説明する。

听力 | リスニング

試験はまずリスニングから始まる。その際にテスト音声を流して「後ろの方聴こえますか?」というようなことを言われるが、後ろにいなくても、聴き取れていても「もっとデカくするあるよ」と言っておこう。大きければ大きほど聴き取りやすいし、今の時期はコロナ対策の関係で窓を開けていることが多い。すると風や自動車、電車の音で聴き取れないことがありうる。

HSKの試験で一番注力すべき部分はリスニングだと個人的には思っている。読解や作文は同文の国である日本人は有利だが、音声は漢字がわからずに難しい。だから「聴いて漢字が頭に浮かび、かつ問題の全体像をササッと把握」することが重要だ。そうなるためには下記のことが有効であろう。

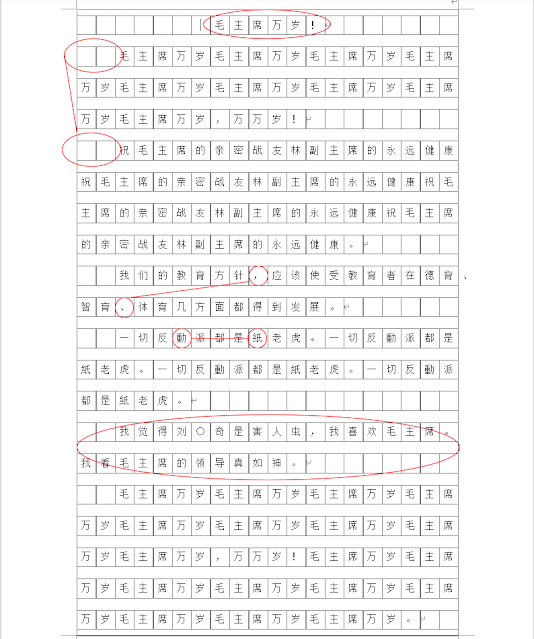

語彙力増強のために……聴いて書き取る訓練

漢字がすぐに浮かぶようになるための勉強と語彙力増強を兼ねたお得な学習。キクタンなどの耳で学ぶ系教材はすばらしいが、少なくとも私は、聴くだけでは字が浮かばない。だから聴いて、その字と意味を書いてみるという学習を行った。これが案外効果的で、聴いて学ぶだけでは「MaoZedong→毛泽东→毛沢東」というプロセスを経ねばならなかったが、書き取る学習をすると「毛泽东(MaoZedong)」というふうに漢字とピンインが合体した形で浮かぶようになった。ここまで来れば意味もしっかり覚えているだろうし、なんとかリスニング問題が解けるようになってくる。

リスニング問題がゆっくり話されるものだと音さえ聴き取れていれば意味を少しづつつなげていけるけれども、6級は速い上に一回しか音声が流されない。だから音から漢字、そして意味というプロセスだとついていけないこともある。それが音声からすぐに漢字が浮かべば大幅なスピードアップにつながる。

そうはいっても6級のリスニングスピードはかなり速い。そして知るわけないよくわからん生き物の問題とかが出ることもある。そうなったらどうすればよいか。

難しい問題は一旦スルー 「敌进我退,敌退我追」

中国語は一語聴き取れないだけで文意が汲み取れない事がよくある。「わたしはあなたをあいしています」が「…たしはあな…あいして…」となっても、「私は穴を愛しています」か「私はあなたを愛しています」くらいに復元できないこともない。だが「wo ai ni」が「…o a…ni」となったら解答用紙に「あなた」と書くしかできないだろう。

さすがに6級を受ける諸賢がそんな惨状に陥ることはないが、もっとハイレベルな「听不懂」は起こりうる。そうなったときに、わからない部分に拘泥するのは一番やってはいけないことだ。さっさと捨てれば後の問題に注意力を温存できるが、ずっと考えていれば数問落とすことになるだろう。十六字訣にあるとおり、「問題が難しければ我は退き、問題が優しければ我は追う」のである。

そして私が「聴き取れないところは捨てろ」というもう一つの理由は、注意して後続の問題をこなしていけば捨てたところが分かるようになる場合があるからだ。絶対わかるようになるとまでは言わないが、「ホワクオフォン」というような訳のわからない語が出てきても、後の問題で少なくともモノか者か、良いものか悪いものかくらいは推察できる。

だが、推察しても選択肢を精読しているうちにつぎの問題が始まってしまった!では元も子もない。だから次の習慣をつけることをおすすめする。

さきに問題文を軽く読むクセをつける

HSKのリスニング回答はABCDの4択だ。問題に関係のない「A.今日はいい天気ですね」のようなバカが入ってるわけないので、「A.〇〇はホニャララである」、「B.〇〇は1960年代に中国でウンヌン」といったような一貫したテーマの、当否や時期、それらに対する見解が4択になっている。これらは注意深く聴いた上で選択肢を吟味して選ばねばならないが、あいにく時間が少ない。音声が終わってから次の問題までのタイムは5秒くらい。その5秒間に選択肢を読み、考え、答えを導くのは難しすぎる。 だったら先に選択肢を読んでおけば良い。そして聴きながら選んでいこう。そうすれば音声終わりの与えられた5秒で次の選択肢を見て、聴きながら解いて、また読んで……というサイクルでこなしていくことができる。

次の音声が始まる前に選択肢に目を通す。この際に深く考えてはいけない。「この単語は……」などとやっていると喋り始めが「○△$*……」と意味不明になってしまい、かえって傷が深くなる。

その際に掴むべき要素は、問題のテーマはなにか、わからない単語がテーマだとしたらその単語の読み方(ピンイン)はなにかといった点。前者は上記のように「〇〇是……」などと頭に出されていることが多いのでわかりやすいと思う。

後者はちょっと分かりづらいが、けっこう重要だと思う。たとえば公式問題集に収録されている、何年か前の6級試験に「鲤鱼」という単語が出てきた。そのとき私は選択肢を読むことなく音声だけで解いていた。だから「li3 yu2」という単語がなにか検討もつかなかった。なんのことはない。コイのことである。というか選択肢にちゃんと鯉と答えが書いてある。こんなのは先に選択肢を読んでおき、「鯉の話であること」と「鲤の読み方は、つくりからしてliであろうこと」を抑えておけば、解くのは簡単だ。

時間と頭に余裕がある方は、選択肢の細部にも目を凝らすとよいだろう。そうしておけば「この選択肢は言及がない……こっちは因果関係が逆……」などと問題文を聴きながら取捨選択していくことができるだろう。

ただし、このさきに選択肢を読んでおく方法も万能とはいえない。どういうことかというと、ひと区切りあたり一問ではないからだ。リスニングの中盤からは、ひと区切りの音声に対して3~4問の問題がある。だから数秒の間に4×4=16の選択肢を読まねばならないのだ。かんたんに読み取れる単語だけなら良いものの、難しいのが出てきたときにはパニックになるか諦めるかぐらいしか方途がない。

そうした状況を避けるためには、やはり語彙を増やすのが一番である。難しい問題を捨てるとか、選択肢を軽く読むとかいうのは、あくまで遊撃戦であり、主力はやはりボキャブラリー。単語を詰め込んだ上で上記の補助技も使いこなせれば鬼にゲバ棒だ。

阅读 | 読解の問題

日本人がシード権を持っているといっていいような分野。日本人が「中華人民共和国」という漢字の羅列を見て、中国人と同じ概念を浮かべることができるというのは考えてみるとスゴい。西洋の方は勉強しなければこれが「PRC」だとはわからないのだから。こんなスゴいことだから「まぁ。。。中共の華は华っていう異体ですから、我々には分かりませんが」などというツッコミはヤボである。

閑話休題。上記のように、漢字を目で読めるのだから発音がわからなくても類推ができるし、それほど難しい文章というわけでもないので多くの人が得点を稼げるパートだろう。むしろここで稼いでおかないと、リスニングや作文で玉砕したときの保険がなくなるので難易度が跳ね上がる。

読者諸賢におかれては楽勝のことと思うが、無産階級が血と汗の結晶である9790円をムダにしないためにも、ちょっとした対策を書いておこう。

公式の順番に従うな! 造反有理

読解問題は全部で4つ。第1部分は「語病(ことばのまちがい)」、第2は「穴埋め問題」。これらは比較的みじかい文章からなる。そして第3「長文穴埋め」、第4「長文読解」とつづく。

今や懐かしきセンター試験を受験せんと勉強していたころ、先生に「センター試験では自分の得意なものから解いていけ!」と教えられた記憶があるが、HSKもまさにそれ。公式が決めた順番なんかに従わなくて良い!

1番から順に解いていくとしよう。まずは語病問題あるね。これはコスパ最悪なセクションだ。数多の勉強時間を費やし挑み、貴重な試験時間を浪費して回答を選んだとしても、ほとんど正解しない。

次に「穴埋め問題」。これは比較的簡単に正解を割り出せる……ただし時間をかければ。残念ながら試験では中国お得意の時間に対するルーズさを見してはくれないから、制限時間内に終わらせなければならない。

次に3、4。これは両方とも低難易度だからある程度できなきゃ困る。だが、たまに迷う選択肢が出てくるので全てがスムーズに行くわけではない。よくよく読んでいれば「あっ、これは文に書いてないな」などということに気づけるが、この順番でやっていたらほとんど時間が残っていないだろう。結果として一番の得点源を雑に終わらせてしまうことになる。

この惨事を避けるためには公式の順番とは逆、4→3→2→1とやっていくことをオススメしたい。もちろん、3→4→2→1でも良い。われわれがいちばん得意であろう長文を先にやることで得点を確保しておこう、という目算である。わたくしは試験本番でこの順番以て挑んだし、他にやっている方もいらっしゃるので効果はお墨付きだ。この順番でやっていき、回答の見直しができるような数分の余裕を残して終われたらベスト。時間が足りなくて第1部分ができない?エンピツでも転がしておけ。

「語病」部分、捨てるべからず紅衛兵

語病問題は上述したように、かけた労力に成果が見合わないきらいがある。これはわたくしだけではなく、多くのHSK6級受験者が感じることのようだ。

それはおめでとうなんだけど、そこから飛躍して「中国人ですらできないような語病問題はハナっから捨てろ!」という極左冒険主義には断固として反対しなければならない。

いや、たしかに難しいし、効果的な勉強法がないことも事実だ。だがこれを捨てるとしたら20点はゼッタイに失うことになるのだ。たかが20点、されど20点。公式が「中国人もできないからやんなくてもいいよ~」と言っているなら話は別だが、現実の公式は「中国人もできないとか知らん。20点はあげないから」だ。

特に悲しむべきは、捨てる決心をしたことによってマインドが雑モードに切り替わってしまって、本当ならば解けるはずだった問題も落としてしまうからだ。難しいと言うけれど、よく見れば解ける問題や効率的な間違いの探し方だってちゃんとある。同志たちにはそこもちゃんと正解してもらい、たった205点しか獲得できなかった私を超えるという出藍の誉れを実現してほしい。

見抜きやすい間違いを持った文を紹介しよう。

「很多人表示,理想的职位不再高低,关键在于不能找到合适的用武之地。」

「神话因为玄幻瑰奇,所以仍然来源于现实生活,他反映了先民们征服自然,追求美好生活的愿望。」

(どちらも公式過去問集2018年度版より)

これはパッと見ただけでもおかしいと気づくのではなかろうか。上の文は「理想の職業とは地位の高低ではない。肝心なのは自分の能力を活かせる職業を見つけられないことだ。」という小泉進次郎風味の文章になっているからダメ。不能ではなく能不能とするべきらしい。

下の文は因为~所以の順接では意味が通じず、逆説にする必要があるのでダメ。それにしてもこの文章、宗教と現実という観念VS唯物を持ち出したり、「自然を征服」とかいうワードを使ったりと、どことなく紅くてステキ。

さて、こういう簡単な間違いを見ていただければ、語病問題を最初からあきらめるのは愚かしいことだと思わないだろうか。たしかに、実際の問題は4択だから、これほど明らかな間違いがあったとしてもすぐに見抜けるとは限らないかもしれない。それでも、こういう「よく見れば分かる問題」があると知って自信をつけ、捨てずにちゃんと解いていけば、必ず結果としてあらわれると思う。

私は皆さん一人一人の実力がわからない。ある人は9割も狙えるかもしれないし、またある人は合格ギリギリかもしれない。そんな各種各様の同志がいるのに「語病問題を捨てろ」と杓子定規の対応をすることはしたくないのだ。

語病攻略戦で決定的な勝利をおさめよう

かんたん!がんばれ!では明らかに精神論日本鬼子的すぎるので、私が知っている語病攻略法を紹介しよう。 でも読解70点しか取れなかった人のアドバイスだからあまり期待しないように、と保険をかけておく。

まず、語病を大別すると2つに分けられると私は考えている。 まずは……

語順・前置詞系

王道の文法系問題。こちらは難易度が高め。どういう問題かを単純化して述べると、「毛主席的万寿无疆祝福」など語順が狂っているもの、「开始着」というような持続性を持たない動詞へ補語の「着」を付けてしまう例が挙げられる。

これらの問題は対策が難しい。というのも、試験専用の知識というものが存在せず、基礎的な文法知識から単語の性質にいたるまでの広い理解を必要とするからだ。たとえば後者の問題だと、持続性を持たない動詞には何があるか?ということを知らねば、いくら考えても答えが出てこない。

他に出てきやすい問題としては「使」や「把」、「才」 などの用法もあるが、こちらもなかなか難しい。主語との対応がどうか、位置は正しいかなどなどを吟味せねばなるまいが、時間がね……

この問題の対処法としては、最初に文をひと通りよみ、その後に上記のような文法事項をチェックしていくことが有効だろう。ここではまた、問題文を読みながら「着」、「使」、「只要」、「因为」、「才」、「为了」、「成为」といった「それっぽいところ」に下線を引いていく方法もオススメしたい。そうすることで見るべきポイントが可視化されてラクになる。これは結構当たるので馬鹿にできない方法だ。練習問題のときからこなしていけば、「どうして間違っているか」を把握するよい訓練ともなる。

下線を大量に引いて、散々考えた。もしそれでも分からなければ「必要な約束事を知らない」ということになるので、一番それっぽいやつを選んでおいて次に行くのがダメージが少なくて良い。

意味よりの問題

さすがに最高級の試験なので、明らかに意味が崩壊した文章は出てこない。基本は上で解説したような文法的なミスなのだが、その間違いの中でも、中国語中級者レベルならば文法を参照するまでもなく間違っていると分かる文章がよく出題される。そういうのをなんと呼ぶべきか知らぬので便宜上「意味よりの問題」とする。

さきほど引用した公式問題集のアレ、あんな感じだと思っていただければよい。アレだってもちろん文法的な説明を加えることができるけれども、それよりも先に「意味がおかしい」というのが先にくる。本来の結論とは真逆であるとか、小泉進次郎的ポエムになっているとかそういう感じ。文法語法問題のイージーモードと言えるかもしれない。

「意味よりの問題」は、いちいち考えずとも読んでいけば、自然とおかしいな……と思う問題だ。だから特に対策を行う必要もないし、そもこの問題に特化した対策なんかあるのだろうか。

この系統の問題で気をつけたいのは静かなほころびだ。場所の話をしているのに最後が時間の話になっているとか、名詞句が連続しているとか、そういったもの。このあたりは「いわれてみれば……」レベルゆえなかなかに難しいが、過去問を繰り返して間違い箇所の検討がつくようになれば正解できる。もっとも、そこまでしないと答えられないものなら「意味よりの問題」というより正統派文法問題という気もするが。

とにかく、語病問題で優先すべきはこちらのほう。なにしろ簡単なので、短時間の間に正答を選んで点を確保し、残った時間で文法問題をじっくりとやっつけたい。そうすれば多くて5~6問程は攻略できる。割合で言えば少ないけれど、最初から諦めてエンピツコロコロよりは点が高くなるハズ。

造反有理2--長文問題攻略戦

やってきました。お待ちかねの長文問題。HSK6級を受ける人ならば記念受験でもない限り問題も選択肢も読める。だからここでは基礎的なことではなく、発展的なこと、いかにして回答時間を短縮するかを紹介しようと思う。

まず問題文がずらずら~と並んでおり、それをアタマから精読し……よし!選択肢だ!という姿勢は素晴らしいが試験むきではない。HSKの試験ではありがたいことに「第2段中〇〇指的是……」といったように読むべき段落を教えてくれている。そして中にはまったく読む必要がない段落も存在する。試験は客を招いて読書会をすることではない。点を多く稼ぐ激烈な行動である。だから先に選択肢を見て、指定された段落と重要ワードを把握してから該当する問題文だけ読んでいけばよいのだ。

こうすることでだいぶ時間が稼げるが、それは「あれ?これ1と3のどっちが正解だ?」となってしまったときの為の猶予ともいえる。HSK6級はたしかに中国語の試験だが、長文の問題は懐かしのセンター国語を思い出させるような国語力(論理的思考力)を問う試験でもある。だから「2つまで絞れたけどどっちなんだ!」とか、答え合わせをしていて「あぁ、あっちが正答だったか……」などということが頻繁に起こりうる。

私はその悲劇を防ぐために、いちいち紙に思考を書いていった。といってもなんとか故にウンタラカンタラ~などと書いていたのでは日が暮れてしまうから、簡単に○△×と記した。選択肢中の正解っぽいところに○、ビミョーなところは△、明らかな間違いは×、といった具合に。選択肢のうえに

1.〇〇〇×

2.△△△△

3.××××

4.△△△△

と記号を付していくのだが、これが意外と効く。これをやらないと問題文をもう一回読む→選択肢をアタマから再び読む→考える……以下繰り返しでかなりのタイムロスだが、記号を付しておけば、この場合、2と4が正解っぽいということになっているのでそれに集中できる。これは私が大学入試対策として使い、そして見事に東京の大学に合格した伝家の宝刀だ。

だがその宝刀は諸刃の剣でもある。最初の○△×の段階で正しい答えに×をふってしまうと、そのあとにはいずれにしろ死しか待ち受けてない。この解き方は合う合わないがあるので、試してみて良かったらやってみてはどうだろうか。

书写 | 作文

1問100点の高レート危険問題。だが案ずるなかれ、作文のルールを押さえてHSKの命令に従えば合格点を取れる……と思う。HSKの採点基準がわからないので明言はできないが。

試験は10分間で1000文字程度の文章を黙読したあと、35分かけて作文を行っていく形式だ。

作文の基本ルール

まずタイトルをつけること。タイトル候補は文中に転がっている。たとえば私が受けたときは敦煌石窟の維持管理に身を捧げた樊锦诗さんの物語だった。そして文中に「人人称她"敦煌女儿"」とかなんとかあったから、タイトルは「敦煌女儿」とした。気をつけたいのは、文を通して有効なタイトルにすることだ。第一段落で言っていることにのみ通じる、ではダメ。また、うまいタイトルを考えようとして時間を浪費するのも考えもの。パッと浮かばないんだったら「〇〇的故事」というような当たり障りないものにしておこう。

そしていざ書き始めるわけだが、段落の最初は必ず2字あけるルールを覚えておこう。

また、ほんとに基礎的なところであるカンマと読点(顿号)を間違えないとか、漢字のへんを間違えて新字体で表記してしまうといったことにも注意したい。

あと、HSKの「自分の意見入れないでね」という若干の意見を無視しないように気をつけたい。このルールゆえ、基本的に文中に「我」と書くことはないはずだ。減点されないためにも「良い・悪い」を勝手に決めたり、文中で言われている以上に誇張した表現を用いないことをおすすめする。私は作文試験で65点しか取れなかったが、それは樊锦诗さんを「樊锦诗女士,毫不利己专门利人的精神,表现在她对工作的极端的负责任」と感情的に白髪三千丈しすぎたことだと思う。

字数は400字。嬉しいことに、ここが400字あるよ~と用紙に書いてあるのでいちいち数えなくても良い。400字詰めの原稿ではなく、540字くらいまで書けたと思うが、そこまで書いたところで評価がどうなるかは未知数だ。先方が400字程度って言っているから390~410字くらいに抑えておくことが安全か。

これだけやっておけばある程度の点は保証されるだろう。あとはおのおのがたの語彙力と作文力によって決まるといえる。作文の時間は35分あるが、これが意外と短い。そして400字にまぁぜんぜん達しないこと。過去問を実際の試験と同じ時間で何度も繰り返して慣れさせておこう。

35分の作文タイムの前には10分間の黙読があるが、 10分あればたいてい覚えられるだろうから没問題。有問題なのは、ヤバそうな漢字が出てきた時だ。私は樊锦诗の「樊」が絶対書けそうになかったので、黙読しながら必死に「木メメ木大……木メメ木大」と自力更生した。メモが取れないというのはなかなかに不便である。それでも、作文はじめ!の合図のあとすぐに用紙のすみっこへ書いておいても怒られはしないだろう。だから危なそうな漢字があったら試験開始後すぐに用紙へ書いておいたほうが良いが、黙読の内容を詳しく書くことはオススメしない。そんなことしている間に忘れてしまいそうだからだ。ただし、大雑把な流れをまとめておく程度なら有益かもしれない。

おわりに

はじめに書いたが、HSKの試験がリニューアルされるらしい。そしてこの記事にかかずらっていたらもう2月が近づいてきた。この記事があとどれだけのあいだ役に立つか知らないが、とりあえず为人民服务と为教育新后代而努力の精神で書き上げてみた。誰か一人でも役に立ったと思ってくれる人がいてくれたら幸いである。

この記事のタイトルは「紅衛兵、HSK6級合格法を語る」だけど、別に無理やり紅要素を入れなくても良かったな、と思う。でもそうしたらただのマジメなブログになってしまうから、まぁいっか。

0 件のコメント:

コメントを投稿